イベントレポート

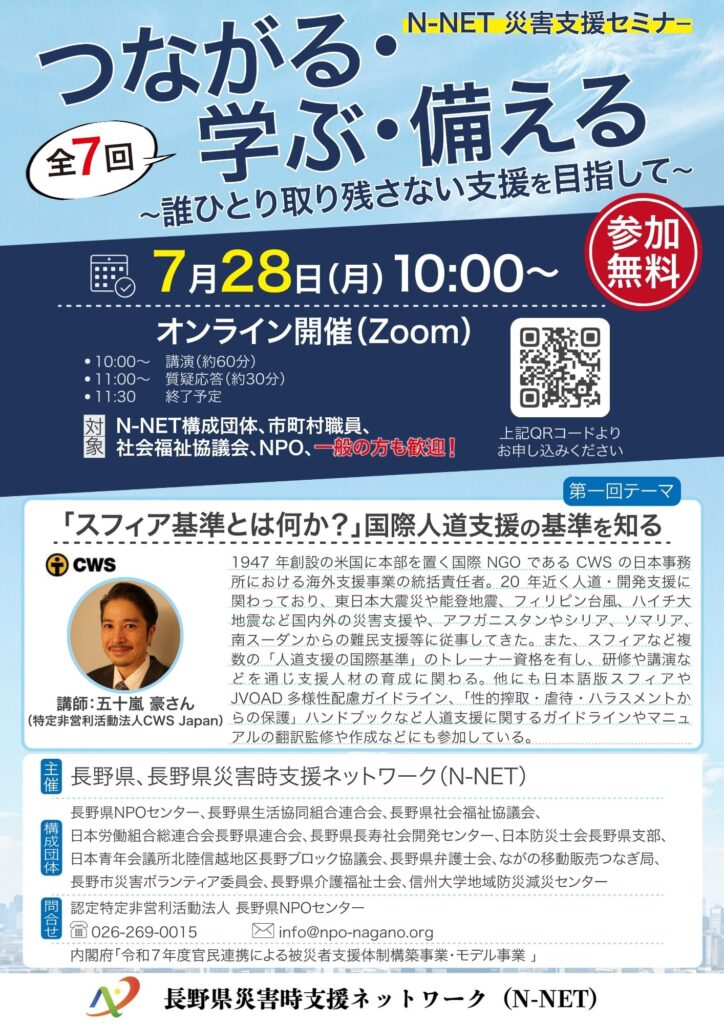

2025年7月28日開催

「スフィア基準とは何か?~国際人道支援の基準を知る~」

テーマ:「スフィア基準とは何か?―国際人道支援の基準を知る」

講師:五十嵐 豪 氏(CWS Japan)

開催日:2025年7月28日(オンライン開催)

概要:

本セミナーでは、国際的な人道支援の共通基準である「スフィア基準」について、五十嵐豪さん(CWS Japan代表)を講師にお迎えし、スフィアの理念を学びながら、「人道支援とは何か?」「支援者としてどのような姿勢を持つべきか?」を改めて考える貴重な時間となりました。

参加者の皆さまからも、「スフィア基準=数字」と誤解していたが、その本質に触れられたという声が多く寄せられています。

「ハンドブックよりも被災者をしっかり見ること」を大切にしながら、スフィアハンドブックを“辞書のように”支援の現場で活用していけるとよい、という印象的なメッセージもありました。

「スフィア基準」は“数値のルール”だけではない

昨今、避難所の面積やトイレ数などの数字ばかりが注目されがちな現状が共有されました。

しかし五十嵐氏は、それはごく一部の要素にすぎないと指摘します。

スフィアは災害時の支援全体に関する国際基準。

避難所だけではなく、仮設住宅、在宅避難、中長期の生活再建までを含む考え方。

「避難所=体育館の広さ」と考えるのではなく、

被災者の尊厳・安心・健康・コミュニティの維持を総合的に考えることが求められます。

目指すのは“最低限を揃える”支援ではなく、人としての尊厳を守る支援

五十嵐氏は、スフィア基準の背景にある大切な視点を繰り返し強調しました。

- 物資があるだけでは支援ではない

- 暑さ・寒さ・プライバシー・衛生環境が整わなければ、健康被害や孤立が生まれる

- 弱い立場の人ほど困難が大きい(高齢者、障がい者、乳幼児、外国籍住民など)

特に、避難所運営で見落とされがちな課題として、

- 女性や子どもの視点

- 生理用品や授乳スペース

- 夜間照明、仕切り、安心して眠れる環境

などが挙げられました。

スフィアは「お互いに尊厳を保ちながら生き延びるための最低限の約束」であり、

支援者が意思決定するときの“根拠”になる基準だと説明しました。

なぜ今、スフィア基準が必要なのか?

能登半島地震、令和元年東日本台風など、多くの災害で共通するのは

- 体育館で雑魚寝

- 水・食料が届いても、毎日不安で眠れない

- 体調悪化やストレスで救急搬送

- 在宅避難者が取り残され、支援が届かない

といった課題。

五十嵐氏は、「日本は避難所文化があるが『環境』という視点が遅れている」と指摘します。

避難所は“命をつなぐ場所”から、“生活を立て直す場所”へ。

そのためには、自治体・社協・民間団体が役割を分担し、

お互いの基準と考え方を共有する必要があると述べました。

支援者の“共通言語”をつくる

五十嵐氏は、災害の現場で起きがちな問題として、

- 支援者同士で価値観が違い、方針が揃わない

- 「これで十分」と考える人と、「もっと改善すべき」と考える人が衝突

- 行政は決断が難しく、民間だけでは改善できない

という“認識のズレ”を挙げました。

そのズレを埋めるのが、スフィア基準という「共通言語」。

基準に沿って説明すれば、支援の必要性を客観的に説明でき、

避難者・行政・支援者間の合意形成もスムーズになります。

参加者からの意見・問いかけ

チャットでは多くの感想と気づきが寄せられました。

- 「支援は“量”ではなく“環境”だと理解できた」

- 「行政は基準の話がしづらいと聞き、なるほどと思った」

- 「在宅避難者にどう支援を届けるかが大きな課題」

後半では、災害対策基本法の改正にも触れ、

「場所」ではなく「人」を守る支援へ変化していること、

避難所に来ない人も支援の対象だという視点が共有されました。

まとめ:避難所は“ただ寝る場所”ではない

今回のセミナーを通して見えてきたのは、

- 「避難所がある=安心」ではない

- 生活環境が整ってはじめて、人は元気を取り戻せる

- 基準は、支援を“誰かの思い”から“社会の約束”へ変える力になる

ということ。

長野県では官民連携のモデル事業として、

今後も市町村・社協・民間団体と協働し、

被災者の尊厳を守る支援体制づくりを進めていきます。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

▼ スフィアハンドブック(購入をご検討の方はこちら)

https://jqan.info/sphere_handbook_2018/

アーカイブ動画

※ご希望の方は字幕をONにしてご視聴ください。

感想アンケート

是非ご視聴いただいた感想をご記入ください。

https://forms.gle/9br1TrfnAhUQzKYw7

次回勉強会のご案内

次回のN-NET主催勉強会は、「誰もが安心安全な避難生活をおくるために~ジェンダーと多様性の視点から災害時の課題を学ぶ~」をテーマに開催いたします。

防災・復興の現場で求められるジェンダー視点について学ぶ機会となります。ぜひご参加ください。

- 日時:2025年8月19日(火)15:30~16:50

- 開催方法:オンライン(Zoom)

- 講師:小山内 世喜子さん

(一般社団法人 男女共同参画地域みらいねっと 代表理事/青森県防災アドバイザー/防災士/キャリアコンサルタント) - 定員:80名(先着順)

- 申込締切:8月15日(金)13:00 ※定員に達し次第締め切ります

- 申込フォーム:https://forms.gle/bsp3VFVErtSm5Azd8

今後も引き続き、災害支援や人道支援に関する学びの機会をつくってまいります。

ご参加ください!