イベントレポート

2025年8月19日開催

「誰もが安心安全な避難生活をおくるために~ジェンダーと多様性の視点から災害時の課題を学ぶ~」

開催概要

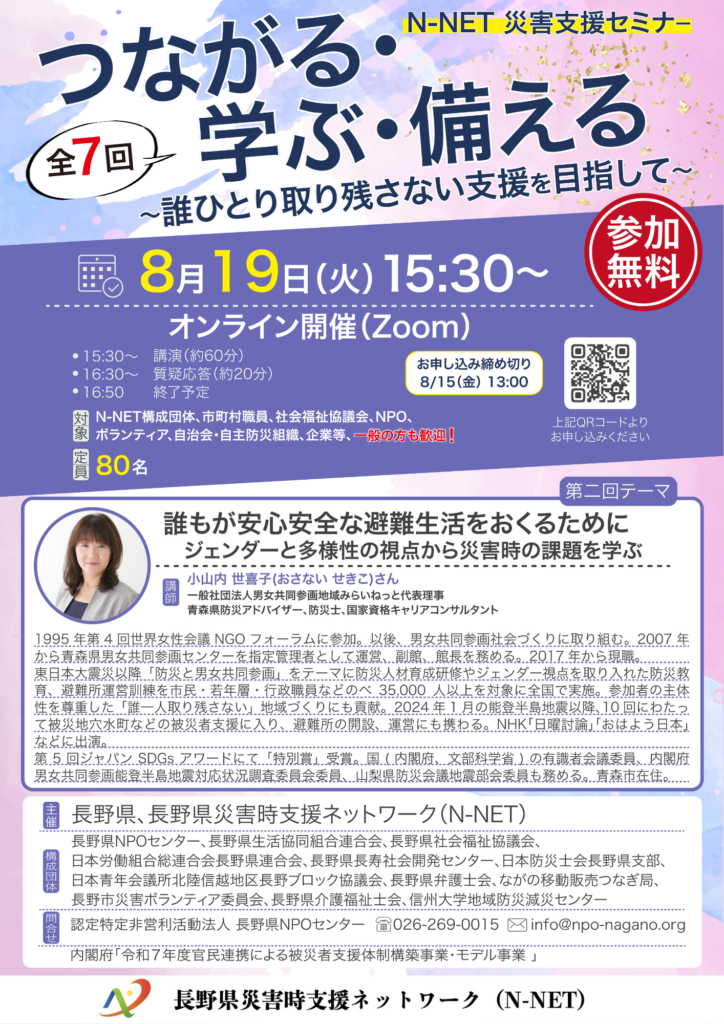

本セミナーは、長野県と長野県災害支援ネットワーク(N-NET)が共同で開催したもので、内閣府の官民連携モデル事業の一環として実施されました。

長野県は全国的にも早い段階から官民連携に取り組んできたことが評価されており、その中で「ジェンダー分野の災害支援」をテーマとした今回のセミナーは大きな意義を持ちます。

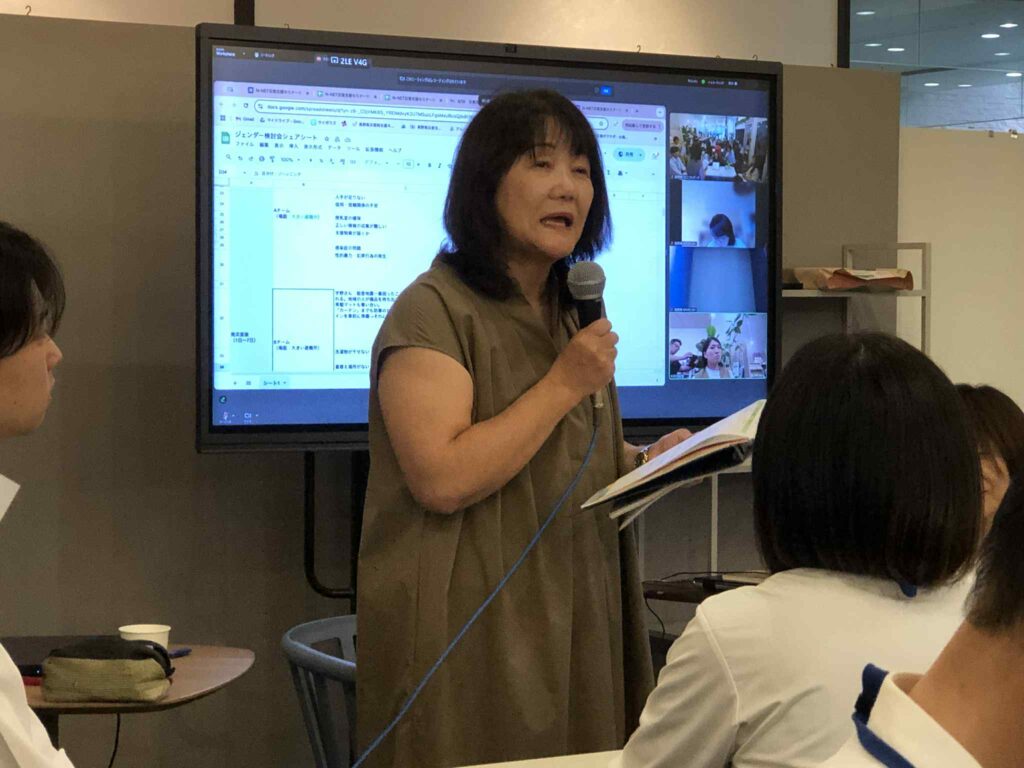

今回は、能登でも実際に避難所支援をされた経験を持つ小山内氏にお越しいただき、リアル会場とオンラインを繋いで開催されました。

■ テーマ:誰もが安心安全な避難生活をおくるために

~ジェンダーと多様性の視点から災害時の課題を学ぶ~

■ 講師:小山内 世喜子 氏

(一般社団法人男女共同参画地域みらいねっと代表理事/青森県防災アドバイザー 他)

■ 開催日時:8月19日(火)15:30~16:50

15:30〜 開始

15:40〜 講演(約60分)

16:40〜 質疑応答(約10分)

16:50 終了

■ 開催場所:オンライン

リアル会場:Feminity arch WORK LOUNGE(長野トイーゴ一階)

※N-NET構成団体、ジェンダー分野の災害支援について考える検討会(内閣府モデル事業)委員が、勉強会の後には意見交換を行いました。

開会挨拶とN-NETの紹介

冒頭、長野県危機管理防災課の小豆畑係長が挨拶を行い、災害時には平時以上に弱い立場の人々に影響が及ぶことを指摘しました。特にジェンダーの視点を取り入れることの重要性を強調し、参加者に学びを持ち帰るよう呼びかけました。

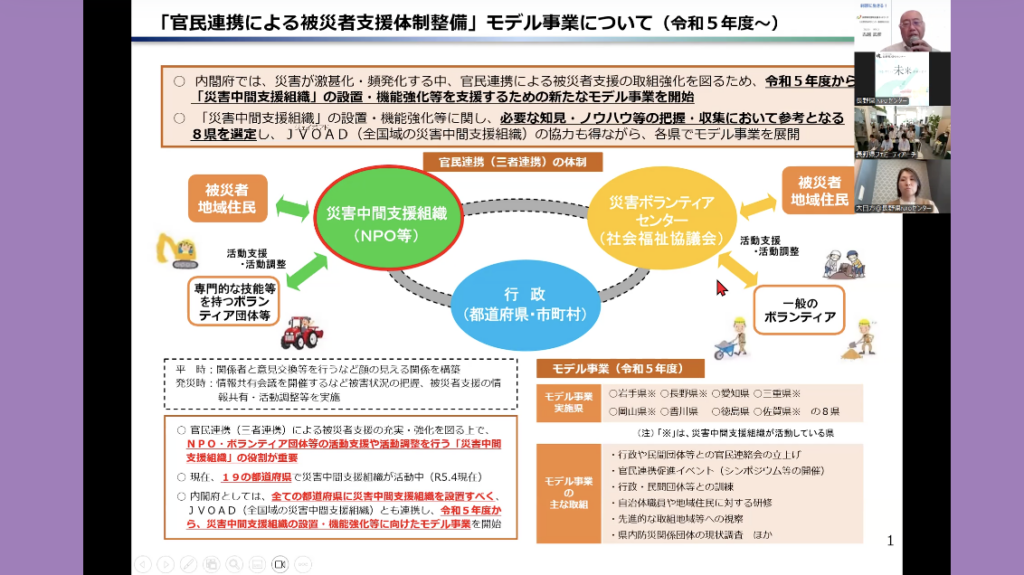

続いて、事務局を務める長野県NPOセンターの古越からN-NETの活動が紹介されました。N-NETは行政・社協・NPOが連携し、支援が届きにくい人々へのアウトリーチを行うネットワークです。現在12団体で構成され、長野県地域防災計画にも位置づけられており、中間支援組織としての役割を担っています。

小山内氏による基調講演

メインスピーカーは、一般社団法人男女共同参画地域みらいねっと代表理事の小山内氏。1994年からジェンダー平等を推進し、東日本大震災以降は男女共同参画と防災をテーマに、避難所運営訓練や女性防災リーダーの人材育成に携わってきました。

今回の講演では、2024年1月に発災した能登半島地震の支援活動から、避難所や仮設住宅での支援経験を踏まえ、以下の2点を最重要視していると述べました。

- 「災害関連死ゼロ」を目指すこと

- 誰一人取り残さない被災者支援(ジェンダー視点から見た被災者支援)を実現すること

被災者は困難を抱えながらも「大丈夫です」と言いがちであるため、寄り添いながら声を引き出す“伴走者”の存在が欠かせないと説明しました。

災害時に顕在化するジェンダー課題

小山内氏は、災害時には平時の社会課題が強く表れると指摘しました。特に女性や多様な立場の人々が直面する課題として、以下の事例を挙げました。

- トイレや生理用品の不足

- プライバシーの欠如

- 避難所運営の意思決定における男女の偏り

- 固定的な性別役割分担による負担増

- 女性に対する暴力のリスク増加

能登半島地震では女性用更衣室の設置が2週間後になった事例も紹介され、避難所運営におけるジェンダーバランスの重要性が示されました。

「誰1人取り残さない地域づくり」へ

穴水町の避難所で導入された「お助けボランティア」の仕組みが紹介されました。被災者自身ができる役割を担うことで自尊心が保たれ、生活再建につながった事例です。小山内氏は、平時からジェンダー平等と多様性を重視した地域づくりを進め、行政・住民・民間団体が対等に連携することが不可欠だと強調しました。

質疑応答と今後の展望

質疑応答では、妊産婦や赤ちゃんへの支援、役割分担のあり方、被災者から声を引き出す工夫などが議論されました。参加者からは「足湯やハンドマッサージなど、自然な会話から信頼関係を築く手法が参考になった」との声もありました。

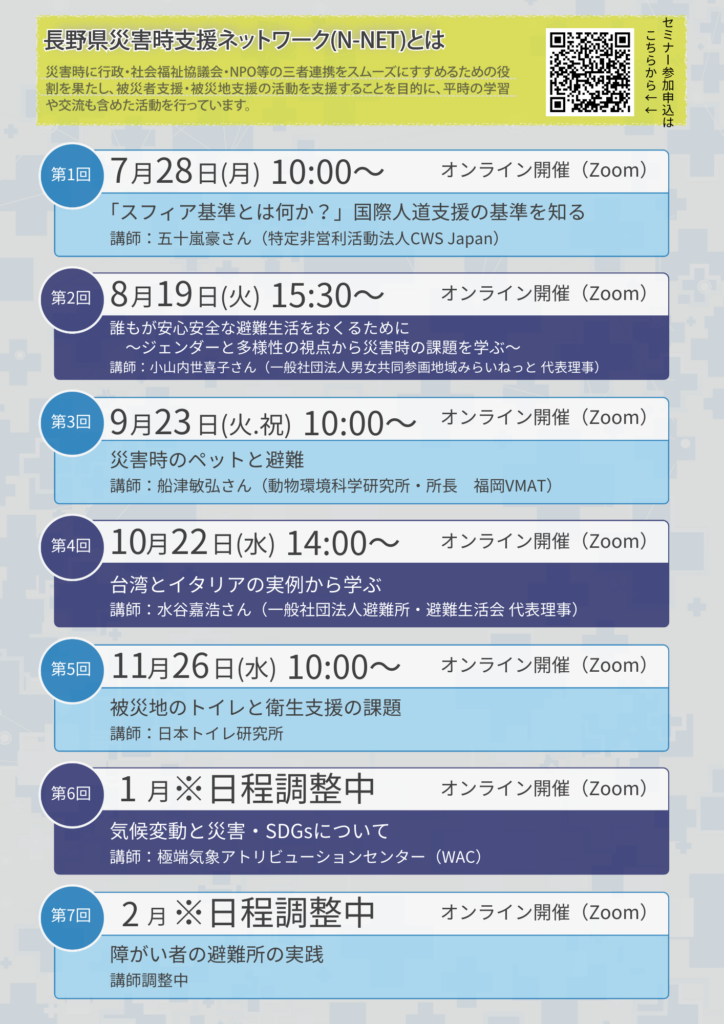

最後に、古越より今後のセミナー予定が案内されました。

まとめ

今回のセミナーは、災害支援におけるジェンダーと多様性の重要性を改めて学ぶ機会となりました。参加者は「災害の影響は人によって異なる」という視点を改めて認識し、それぞれの立場でできる支援を考え直す機会となりました。

N-NETでは引き続き、行政や市民が連携し「誰一人取り残さない」地域づくりを目指して活動を進めていきます。